La Moda e il Rinascimento delle donne

Vestirsi non è mai stata una semplice e sola ragione per ripararsi dal freddo ma rappresenta da sempre un linguaggio sociale. Nel Rinascimento italiano, la moda è specchio e motore del cambiamento. Racconta l’ascesa della borghesia, il ruolo delle donne, le tensioni tra norme e desideri. Facciamo un viaggio nella pittura del Rinascimento per raccontare una storia tutta femminile.

Quando nasce il termine moda

Quando nasce la parola Moda? A livello linguistico la parola moda, curiosamente, non appartiene ancora al vocabolario dell’epoca rinascimentale: compare per la prima volta in Italia solo nel 1648, con Agostino Lampugnani. Eppure il concetto era già ben presente.

Come osservava il sociologo Georg Simmel, la moda nasce dal gioco tra il desiderio di distinguersi e quello di appartenere a un gruppo: due forze che nel Rinascimento italiano si esprimevano attraverso sete, velluti, broccati e linee sartoriali sempre più raffinate.

Rinascimento Moda e linguaggio del potere

Nel Rinascimento italiano la moda non era solo questione di stoffe e ornamenti: era arte, linguaggio e potere. Tra Medioevo e Rinascimento l’Europa vive un periodo di grosse e marcate differenze di classi sociali che si manifesta sull’alimentazione e specie sull’abbigliamento, riuscendo a farlo divenire un sistema di regole ben precise da rispettare.

Le leggi suntuarie

Le cosiddette leggi suntuarie regolavano i materiali, i colori e persino le decorazioni che ogni classe sociale poteva indossare. Il rosso porpora, l’oro e i broccati più sontuosi erano riservati alla nobiltà.

Colori, fogge, tessuti ed ornamenti assumono un’importanza notevole nella società. In un’epoca in cui l’immagine contava tanto quanto le parole, l’abbigliamento divenne uno strumento di comunicazione sociale e politica. E fu proprio l’Italia — in particolare città come Firenze, Milano, Venezia e Roma — a guidare questa rivoluzione del gusto.

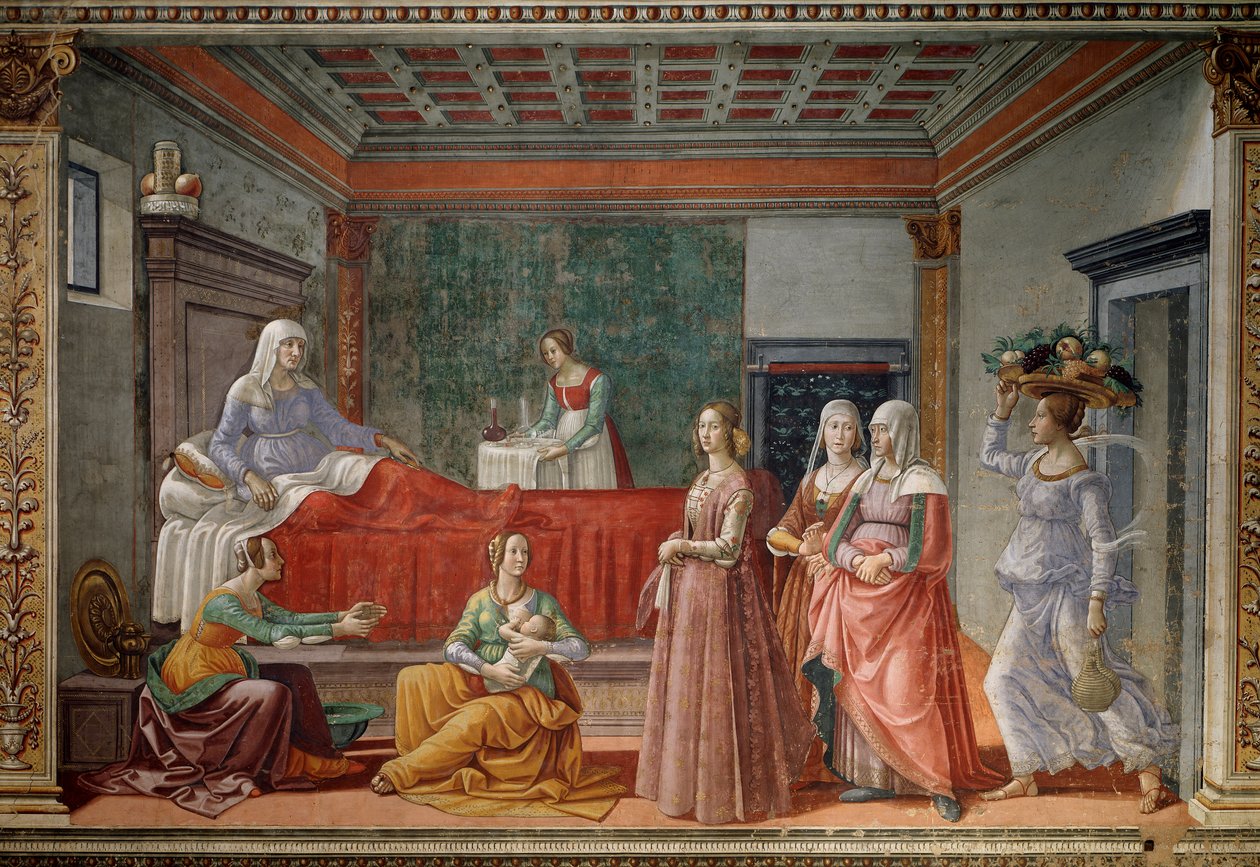

Fashion blogger nell’arte italiana

Sandro Botticelli, Filippo Lippi, il Ghirlandaio sono tutti pittori del XV secolo ma che hanno anticipato i fashion blogger. Nel Rinascimento esplode la moda dei Ritratti, sopra tutto femminili, dove uomini e donne sfoggiano abiti e tessuti, gioielli e stoffe, mentre la pittura degli artisti si fa sempre più analitica e dettagliata.

Per questo motivo l’arte è lo strumento ideale per scoprire i colori dei velluti, dei broccati, dei damaschi, lino, oro, agata ed un arcobaleno di tinte. L’arte fotografa una società che vive tra auto affermazione ed individualismo estetico.

Firenze e la nascita della società della moda

Nel Trecento e Quattrocento a Firenze vivevano e commerciavano importanti famiglie di imprenditori, tessitori ed artigiani della lana e della seta, una sinergia di forze che riuscì a raggiungere un livello altissimo qualitativo ed economico.

A fine Quattrocento Firenze era una città in piena trasformazione: le corporazioni cittadine e i banchieri come i Medici sostenevano l’arte e il lusso. L’abito divenne un segno di appartenenza sociale, ma anche uno specchio del cambiamento culturale in atto.

Era il tempo del cosiddetto Gotico internazionale, con linee sinuose, tessuti preziosi e maniche lunghissime. E’ in Italia, in città come Firenze che il modo di vestirsi determina la prima netta distinzione sociale tra abbigliamento maschile e femminile.

Moda e femminilità a Firenze

Le donne nei secoli XV e XVI non godono di pari diritti civili e politici, se maritate non possono sfoggiare i capelli sciolti in pubblico. Con il Rinascimento, attraverso la moda le donne italiane esprimono la loro femminilità, il loro posto nel mondo.

Le donne del Rinascimento si liberano dalla tipologia di ritratto schematico ed iconico che le vedeva, fino ad un secolo prima, semplici femmine devote o sante.

I ritratti di Sandro Botticelli, ad esempio, costruiscono una nuova idea della bellezza femminile, seppur edulcorata da una idealizzazione di natura filosofica. Le donne di Agnolo Bronzino (1503-1572), Jacopo Pontormo (1494 -1547) e Raffaello Sanzio , invece, mostrano tutta la loro femminilità e fierezza senza perdere voluttà e determinazione.

Moda femminile: eleganza e costruzione dell’identità

L’abbigliamento femminile rinascimentale era come una lasagna, un vero sistema a strati: camicia di lino (intima), una Gamurra aderente, sottana per dare volume e sopra una sopravveste riccamente decorata. Le donne indossavano anche la Giornea o Zimarra.

Le maniche intercambiabili, spesso ornate di ricami e perle, permettevano una personalizzazione al limite del lusso con perle, ornamenti e gioielli .

La cintura segnava il punto vita di un corpo troppo spesso usurato da gravidanze e sofferenze. L’ Abito femminile poteva essere aperto sul davanti, funzionale a contenere o espandersi a seconda delle necessità.

- Gamurra: Abito aderente a maniche lunghe, indossato sopra la camicia. Spesso forniva la base strutturale per gli strati successivi.

- Giornea o Zimarra

Le Acconciature femminili del Rinascimento

Nel XIV secolo le ragazzine e le giovani donne non fidanzate hanno il lusso dei capelli portati sciolti sulle spalle. Le donne sposate li coprivano con delle cuffie o li accorciavano. Quando una donna avanzava negli anni, alle cuffie si aggiungevano delle bende di lino o veli meno trasparenti che nascondevano i solchi della vecchiaia.

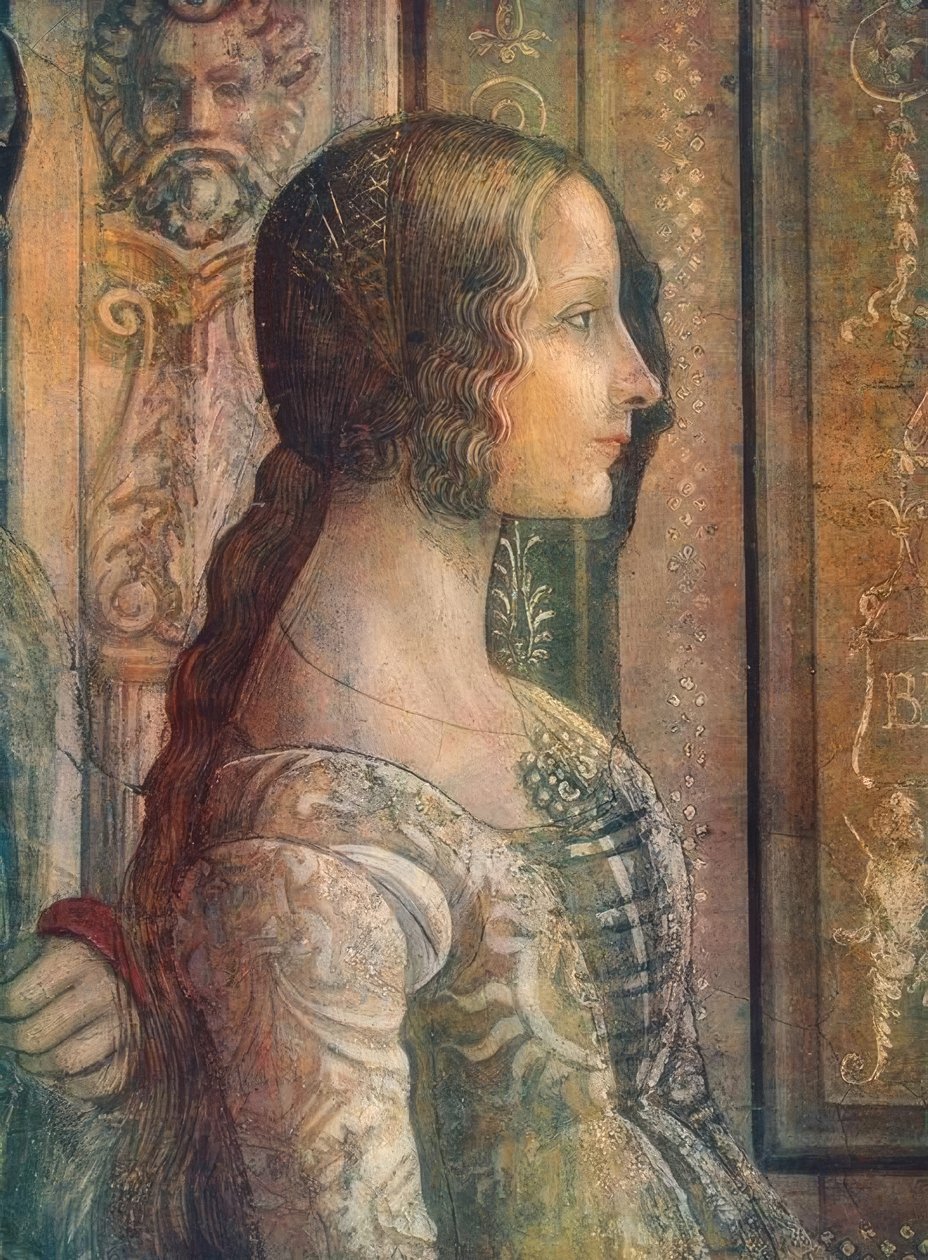

Se nel Medioevo le donne in Europa nascondevano i capelli con cuffie – chaperon – a partire dal Quattrocento i capelli sono spesso lunghissimi ed in bella mostra; tra coazzoni, veli, ferronnière e il celebre balzo, le teste femminili si trasformano in una piccola scultura d’arte.

Il Trinzale e Coazzone accessori del Rinascimento

I capelli delle donne italiane del Rinascimento hanno una decorazione a parte, in alcuni è come se facessero parte dell’abito. Tipico di questo periodo è il Trinzale legato sulla fronte con un nastro ( Ferroniere ), che lo teneva fermo sulla testa.

I capelli venivano raccolti in una coda di cavallo e lasciati indietro. A volte le estremità pendenti del velo-trinzale venivano intrecciate ai capelli con un nastro, ma a volte questa coda di cavallo veniva indossata senza il Trinzale. Questa coda di cavallo era chiamata Coazzone

- Trinzale: è un copricapo, una cuffia, una rete o un velo sulla nuca. Questo copricapo era molto popolare nella seconda metà del XV secolo – primo quarto del XVI secolo, in Italia e Spagna. Arriva forse in Italia attraverso la corte Aragonese presente a Napoli.

- Coazzone: Treccia lunga, spesso avvolta in un tessuto ricamato o intrecciata con nastri colorati. Portata da donne nubili o giovani spose.

- Ferronnière: Filo o nastro ornato da una gemma centrale, indossato sulla fronte per incorniciare il volto.

- Balzo o Soggolo: Copricapo imbottito a forma di ciambella, tipico della moda lombarda e pontificia. Spesso abbinato a veli leggeri.

Moda e manierismo: la fine dell’armonia

Dopo il 1520, con il declino dell’equilibrio rinascimentale, la moda si fa manierista: le proporzioni si esasperano, le maniche diventano giganti, i colori più accesi, trionfano le gorgiere smisurate, dette lechuguillas, che incorniciano il volto come collari teatrali. È la moda del potere assoluto, dell’apparenza come imposizione.

Colletto di Maria de Medici

Tra le prime influencer di moda italiana, c’è una fiorentina, Maria de Medici, poi regina di Francia e moglie di Enrico di Enrico IV . Nei ritratti della regina Maria de Medici troviamo sempre un colletto a Gorgiera. Si tratta di un collare rigido, spesso di pizzo, che sollevava e sosteneva il collo, diventando un elemento distintivo della moda del tempo.

Gorgiere e merletti, la moda unisex del Rinascimento

La moda del colletto di merletti era diffusa sia negli uomini che nelle donne. Si dice sia stato l’inventore Enrico II di Francia, marito di Caterina de Medici.

All’inizio era un piccolo collo di tessuto arricciato, poi venne aggiunto un bordo di merletto, in seguito si realizzò interamente di merletto e divenne un accessorio corredato di stringhe che si allacciava sopra gli abiti, sollevato da fili metallici nascosti all’interno della pieghettatura. Per sostenere la pesantezza il collare veniva anche inamidato.

Alfonso D’Orsi

Vuoi conoscere la storia della moda e dell’arte del Rinascimento? Se vuoi approfondire questo argomento, partecipa al mio tour della Moda a Firenze.